A l’heure actuelle, on ne dispose encore d’aucun traitement curatif permettant de guérir la maladie d’Alzheimer, mais de nouveaux médicaments, des anticorps anti-amyloïdes, devraient bientôt arriver sur le marché.Le premier d’entre eux le lecanemab (Leqembi®) a reçu de la Commission Européenne une autorisation de mise sur le marché le 15 avril 2025. On attend encore la mise à disposition pour les prescripteurs dans le cadre d’une PASS (post authorization safety study - étude de sécurité du médicament après son AMM).Les traitements de la maladie d’Alzheimer prescrits à ce jour, en France (et non remboursés) sont des traitements symptomatiques, ils agissent sur les conséquences de la maladie et non sur la cause elle-même. Les traitements médicamenteux disponibles aujourd’hui visent à essayer de stabiliser ou d’améliorer transitoirement les fonctions cognitives et de contrôler les troubles du comportement.

Actuellement, quatre médicaments spécifiques sont commercialisés en France. Ils appartiennent à deux familles : les anticholinestérasiques et les antiglutamates.

Ces 4 médicaments peuvent être prescrits par un gériatre, un neurologue ou un psychiatre, mais la prescription n’est pas automatique. Bien que leur efficacité soit modeste et temporaire, elle a été scientifiquement établie.

En 2018, le ministère de la santé a décidé, sur les recommandations de la HAS, le déremboursement de ces médicaments anti-Alzheimer.

La Fondation regrette cette décision car elle introduit une iniquité importante chez les patients pour lesquels ces médicaments sont indiqués et risque d’écarter bon nombre de malades des circuits diagnostiques et thérapeutiques.

Les Inhibiteurs de l’acétylcholinestérase

L’acétylcholinestérase est une molécule qui joue un rôle de régulation de l’action de l’acétylcholine en entrainant sa destruction pour éviter une action excessive de celle-ci. L’acétylcholine est une molécule permettant la transmission de l’information entre certains neurones et joue un rôle dans la mémorisation.

La famille des inhibiteurs de l’acétylcholinestérase comprend trois molécules différentes : donepezil, galantamine et rivastigmine.

Les Antiglutamates (antagonistes des récepteurs NMDA)

Cette classe thérapeutique ne comprend qu’un seul médicament, la mémantine, qui a montré une certaine efficacité dans les formes avancées de la maladie. Le glutamate est un neurotransmetteur (molécule permettant la transmission des informations d’un neurone à l’autre) qui jouerait un rôle dans les fonctions cérébrales d’apprentissage et de mémorisation.

Les nouveaux traitements de la maladie d'Alzheimer par immunothérapie

Les approches thérapeutiques les plus intéressantes aujourd’hui sont des thérapies dites « disease-modifying » ou traitements de fond, qui visent à agir sur les processus physiopathologiques de la maladie d’Alzheimer, pour en stopper ou ralentir l’évolution.

Plusieurs hypothèses physiopathologiques sont investiguées et de nombreux essais cliniques thérapeutiques sont en cours.

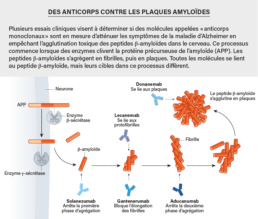

Les produits sur lesquels la recherche est à l’heure actuelle la plus avancée ciblent les plaques amyloïdes (prévenir ou réduire l’accumulation de ß-amyloïde).

La FDA a donné, le 6 janvier 2023, son feu vert à la commercialisation du lecanemab sous le nom de Leqembi®. Il s’agissait d’une approbation accélérée. Cette procédure a été conçue par le législateur pour donner une autorisation temporaire, sur la base de critères secondaires : ici le « nettoyage » des dépôts amyloïdes intracérébraux. Dans l’étude Clarity le lecanemab a permis un ralentissement de la maladie de 27% sur les 18 mois de l’étude, et les risques sont ceux liés au mécanisme d’action du produit (Amyloid Related Imaging Abnormalities ou ARIAs), et qui nécessiteront une surveillance régulière en IRM, au moins au début du traitement. Il s’agit d’œdème cérébral (ARIA-E), généralement de peu de conséquences (10% sous lecanemab, 1% dans le groupe placebo) et de saignements intra-cérébraux (ARIA-H) (6% sous lecanemab, 5% sous placebo). S’ils sont sévères ils devront conduire à l’arrêt du traitement. Des données supplémentaires ont permis au laboratoire Eisai et à son partenaire Pfizer d’obtenir une pleine approbation de la FDA en juillet 2023.

L’agence européenne du médicament (EMA) a dans un premier temps estimé que le rapport bénéfice/risque de ce produit ne lui permettait pas de recommander sa mise sur le marché européen. Le laboratoire a demandé un réexamen du dossier et finalement l’EMA a donné une recommandation positive à la condition d’exclure de ce traitement les patients les plus à risque de complications : ceux qui sont porteurs de deux allèles ApoEe4, ainsi que les patients sous anticoagulants. La forme e4 du gène ApoE augmente le risque de maladie d’Alzheimer, il est donc malheureusement fréquent chez les patients atteints de MA. C’est le 15 avril 2025 que la Commission Européenne a accordée l’autorisation de mise sur le marché (AMM) au lecanemab (Leqembi®). La mise à disposition pour les prescripteurs se fera initialement dans le cadre d’une PASS (post authorization safety study – étude de sécurité du médicament après son AMM). On peut donc anticiper que le lecanemab puisse être prescrit dans ce cadre en France en fin d’année 2025, mais ce calendrier reste une hypothèse.

Le donanemab (Eli Lilly) après des résultats solides en phase 2 (TRAILBLAZER-ALZ, NCT03367403) a confirmé son efficacité en phase 3 (Etude TRAILBLAZER 3) dont les résultats ont été annoncés le 3 mai 2023. La fréquence des effets indésirables de type ARIA est du même ordre que celui observé avec le lecanemab. Ce produit é été approuvé par la FDA en juin 2024 sous le nom de Kisunla®. Ce dossier est encore en cours d’examen par l’Agence Européenne du Médicament, après un premier refus d’AMM par l’Agence Européenne.

D’autres traitements (gantenerumab, crenezumab, solanezumab… ) ont été un échec et leur développement a été stoppé.

La piste thérapeutique des anticorps monoclonaux ciblant les amas de protéine tau pathologique est moins avancée à ce jour. Il faut néanmoins se souvenir de combien d’échecs a été marqué le parcours des anticorps monoclonaux ciblant le peptide ß-amyloïde avant d’arriver à l’enregistrement de l’aducanumab.

Autres pistes thérapeutiques :

37% des médicaments actuellement testés dans la MA sont des repositionnements (« repurposing ») de produits déjà commercialisés pour d’autres indications. Les autres, outre les approches décrites ci-dessus, sont des molécules agissant sur des cibles variées telles que : inflammation, neurotransmission, métabolisme, vascularisation…

Les traitements non medicamenteux de la maladie d’alzheimer

En dehors des traitements médicamenteux, il existe de nombreuses prises en charge qui tendent à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ces interventions visent à préserver le plus longtemps possible l’autonomie des malades, à atténuer les troubles du comportement et à soutenir les aidants.

Un des buts de ces thérapies est également de garder le lien social, de rompre l’isolement dans lequel peuvent s’enfermer certains malades. En proposant des activités plaisantes et stimulantes, la personne peut prendre conscience de ses capacités préservées et ainsi être valorisée. Les prises en charge non médicamenteuses peuvent être spécifiques à différents stades de la maladie, elles sont diverses et variées, en groupe ou de façon personnalisées, à domicile ou à l’extérieur. Leur mise en place est à réfléchir avec les besoins et les envies de la personne.

L’annonce du diagnostic implique un bouleversement pour la personne et pour son entourage. Un suivi psychologique peut être nécessaire pour aider le patient et/ou son entourage à faire face à cette annonce ainsi qu’aux difficultés rencontrées dans le quotidien. Les psychologues peuvent intervenir dans le cadre individuel, ou dans des groupes de parole.

– La stimulation cognitive : il s’agit d’une approche neuropédagogique impliquant les facteurs cognitifs (attention, mémoire…) et les facteurs psycho-sociaux (confiance en soi, socialisation…). Elle vise à optimiser les fonctions préservées. Cette prise en charge peut s’adapter aux différents stades de la maladie. Elle peut être pratiquée en individuel ou en groupe homogène dans le cadre d’atelier mémoire.

– La revalidation cognitive : contrairement à la stimulation cognitive, la revalidation cognitive s’appuie sur des techniques compensatoires pour pallier le déficit cognitif de la personne. C’est une rééducation neuropsychologique individualisée qui s’adapte aux difficultés propres de la personne. Son principal objectif est de permettre le maintien à domicile en favorisant l’autonomie. Ces deux types de prises en charge peuvent être proposés par des neuropsychologues ou des orthophonistes, ainsi que des ergothérapeutes pour les activités de la vie quotidienne.

– L’activité physique : il est important de garder une activité physique le plus longtemps possible car celle-ci aurait des bienfaits sur les fonctions cognitives et sur les capacités physiques, notamment en prévenant les chutes et en préservant la mobilité. Des thérapies adaptées aux besoins de la personne peuvent être administrées par des kinésithérapeutes, des psychomotriciens et des ergothérapeutes.

– Bien être corporel : des techniques comme les massages et la relaxation peuvent détendre la personne et ainsi diminuer les troubles du sommeil, l’anxiété, les troubles du comportement.

Beaucoup de thérapies montrent un effet positif sur l’humeur des personnes en favorisant le bien être. Parmi ces thérapies, nous répertorions celles basées sur :

– Les sens : la stimulation mutisensorielle, l’aromathérapie, la chromothérapie, la luminothérapie, la relaxation, les massages, la thérapie assistée d’animaux.

– La créativité : l’art-thérapie et la musicothérapie. L’expression artistique permettrait d’améliorer sensiblement l’expression orale dans les stades avancés de la maladie et de diminuer les symptômes comportementaux.

Les ergothérapeutes peuvent proposer des conseils et des aménagements au domicile afin de l’adapter au besoin de la personne. Leur connaissance des technologies et de diverses techniques permet de sécuriser l’environnement, de l’adapter pour pallier les difficultés quotidiennes et ainsi prolonger l’autonomie et d’améliorer la qualité de vie à domicile.

Découvrez également le podcast pour en savoir plus