©Institut Pasteur

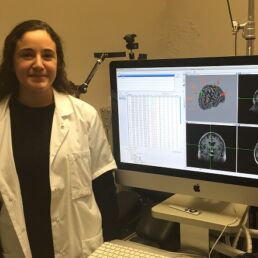

Rôle du gène humain, CHRFAM7A, dans la microglie et la maladie d'AlzheimerLa maladie d’Alzheimer (MA) est une maladie neurodégénérative qui entraîne des troubles de la mémoire et des fonctions cognitives. L’accumulation du peptide β-amyloïde (Aβ) conduit à la formation de plaques amyloïdes dans le cerveau des patients et représente un marqueur important de la MA. L’existence d’une corrélation directe entre la formation des plaques amyloïdes et la progression de la MA est toujours inconnue. Il est essentiel d’identifier les mécanismes moléculaires précoces impliqués à la fois dans la pathogénèse de la maladie et dans le contrôle de l’apparition des signes précoces de la MA. La perte du tonus cholinergique semble responsable du déclin cognitif observé chez les patients atteints de MA, mais les médicaments actuels se limitent à améliorer la signalisation cholinergique et certains symptômes associés chez les patients. Le développement de modèles de xénogreffes visant à greffer des cellules neurales dérivées de cellules souches pluripotentes humaines (hiPSC) dans le cerveau de souris est un outil puissant pour décrypter in-vivo les mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans la pathogénèse de la MA. Au sein du laboratoire, nous développons ces approches pour analyser in-vivo les caractéristiques des neurones humains et des cellules non neuronales plusieurs mois après leur transplantation (PMIDs : 30139379 ; 32769989 ; 31982375). La transplantation de cellules progénitrices dérivées d'hiPSC chez la souris s’effectue aux stades néonatal et adulte et au stade embryonnaire (E17.5) (PMID : 10093207). La production d'Aβ sera obtenue par transduction virale de la protéine précurseur de l'amyloïde humaine portant des mutations pathogènes pour déclencher le dépôt d'Aβ dans les régions cérébrales ciblées (PMIDs : 27999185 ; 27522251). L'objectif du projet de doctorat est d'adapter ces approches à l'étude des cellules microgliales. En effet, les cellules microgliales régulent la pathogenèse de la MA et maintiennent les activités cérébrales, mais elles peuvent également augmenter les lésions en sécrétant des facteurs inflammatoires délétères pour les neurones. Un nombre croissant de protocoles ont été développés pour différencier les cellules microgliales en cellules souches humaines, parallèlement à leur transplantation dans le cerveau de souris in-vitro (PMIDs : 31772018 ; 33424025). La différentiation des hiPSC en microglie est maintenant bien maitrisée au laboratoire. Les récepteurs cholinergiques nicotiniques de l'acétylcholine (nAChR) jouent un rôle important dans la MA (PMID : 25514383) et sont exprimés par les neurones et la microglie. CHRFAM7A est un gène spécifique à l'homme récemment identifié (PMID : 25701707). Il résulte d’une fusion entre une duplication partielle du gène CHRNA7 et du gène ULK4 et le produit de ce gène modifie l’activité du récepteur α7-nAChR. Des études ont montré que l’Aβ peut se lier directement à la sous-unité α7 dans les neurones (PMID : 34067314). Aussi, le récepteur α7-nACh et son modulateur spécifique à l'homme représentent des cibles importantes pour des recherches plus approfondies. L’expression de CHRFAM7A est corrélée à la sévérité de la MA en lien avec ses variations du nombre de copies (CNV) (PMID : 24787912). Sur la base de nos études en cours et la disponibilité de divers outils génétiques, le projet de doctorat visera également à déterminer si les altérations génétiques de CHRFAM7A entraînent une perte de fonction du récepteur et si les CNV dans ce gène pourraient être liés à la gravité de la MA. En outre, le projet se concentrera sur l’étude des interactions entre Aβ et nAChR ainsi que sur leur rôle dans la pathogenèse de la MA, en utilisant à la fois des neurones humains greffés et de la microglie dans le cerveau de souris.